小学语文教学研讨活动

2025年4月2日,杭州市天长小学承办的“新教材·新技术·新课堂”小学语文教学研讨活动顺利举行。本次活动由上城区钟玲、王林慧特级教师工作室联合主办,浙江名师网络工作室、衢州龙游县小学语文培训班学员,杭州市天长小学、杭州市天长观潮小学全体语文教师及多校语文教师代表共同参与,聚焦统编教材应用与技术赋能课堂的创新实践。

上城区教育学院教师发展研究中心主任、浙江省特级教师钟玲,临平区语文名师工作室领衔人胡小丽,天长小学副校长、浙江省特级教师王林慧,龙游县小学语文教研员张秀峰为本次研讨做高位引领与专业指导。

✦✦

实践课标,落实素养:

一年级语文教学新实践

上午的活动由王林慧特级教师工作室的成员呈现两节一年级语文研讨课,聚焦识字教学与阅读教学的多元探索。

天长观潮小学的张舒媛老师执教一年级识字课《动物儿歌》。课堂以形声字教学为核心,通过“形声字转盘”游戏,引导学生观察“蜻蜓、蚂蚁”等虫字旁汉字的共性,结合声旁变色动画、小组竞赛朗读等形式,帮助学生发现形声字的规律。教学中,学生从感性认知逐步过渡到理性总结,最终能自主运用规律拓展识字,实现了思维与能力的同步提升。

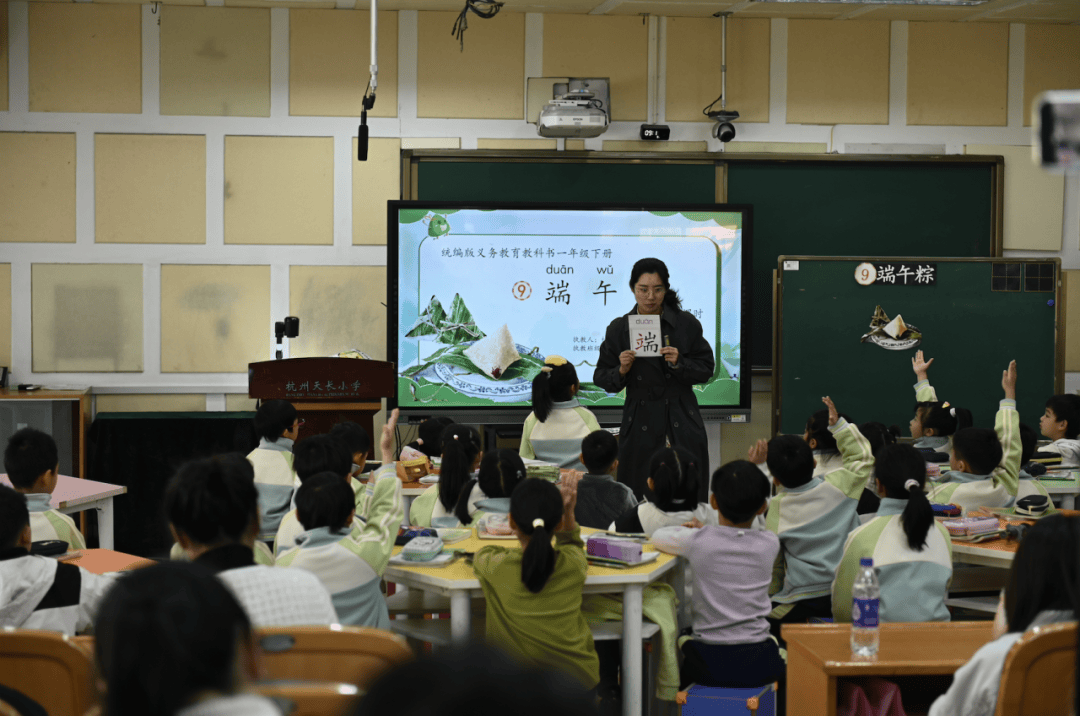

天长小学的姚之忆老师带来一年级阅读课《端午粽》。课堂通过实物展示粽叶、糯米,结合字源解析化解识字难点;借助AI朗读技术实时分析学生朗读节奏与情感表达,帮助学生体会课文中的亲情描写。教学中,姚老师以“粽子的色、香、味”为线索,通过多样化朗读形式,引导学生感悟传统节日文化内涵,实现语言训练与文化传承的双重目标。

胡小丽老师指出,张舒媛老师的课堂“设计精巧、层次分明”,通过游戏化的活动将形声字规律具象化,既符合低段学生的认知特点,又渗透了逻辑思维的培养;姚之忆老师的课堂“以技术赋能传统”,AI朗读技术不仅辅助了语言训练,更让学生在情境中感受文化温度,充分体现了语文课程的育人价值。

王林慧特级教师工作室学员傅佳丽老师重点点评《动物儿歌》的教学策略。她特别赞赏“动物模仿秀”“汉字转盘”等环节的设计,认为其将识字与生活经验紧密结合,激发了学生主动探究的兴趣。同时建议:“写字环节可进一步强化形声字规律的迁移应用,例如引导学生自主归纳同声旁的汉字等。”

王林慧特级教师工作室学员顾译栋老师认为,《动物儿歌》一课,张老师以生动的多媒体资源和趣味互动贯穿始终,教师通过动物图片、儿歌音频和角色扮演,充分激发了低年级学生的学习兴趣。课堂注重识字与朗读的结合,帮助学生发现形声字规律,通过拍手读、小组赛读等形式强化记忆。《端午粽》一课,姚老师巧妙将传统文化融入语文课堂,通过实物展示、民俗视频和互动问答,带领学生感受端午节的文化内涵。教学以“粽”为线索,从外形到味道再到情感,层层递进,在读、说、写中培养语言表达能力。

龙游县下库小学廖席姝老师则从技术融合角度提出建议。她认为《端午粽》中AI朗读评价系统有效地辅助了教学,但需注意“技术介入的适度性”,建议增加课堂中学生自主朗读与生活化表达的比重,例如结合家庭生活说说包粽子的经历,深化对课文的理解。

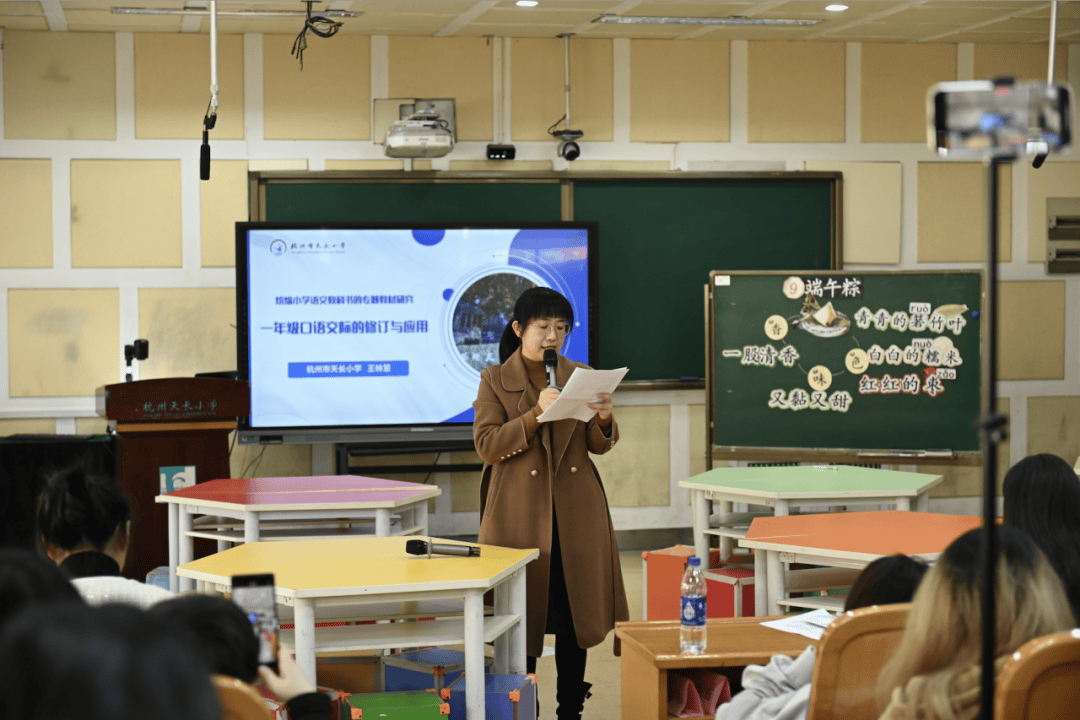

上午场活动的最后,浙江省特级教师王林慧作《统编小学语文一年级教材修订与应用》专题报告。她以一年级口语交际板块为例,详细解读了新教材修订要点:一是强化真实情境创设,注重语言交际的实用性;二是优化任务设计,增加分层评价标准。结合课堂实例,王校长提出“以学生为中心”的实施建议,强调教师需立足学情,将教材修订理念转化为可操作的课堂实践,真正落实语文核心素养培养。

技术支持,言语共生:

二年级阅读教学实践与研究

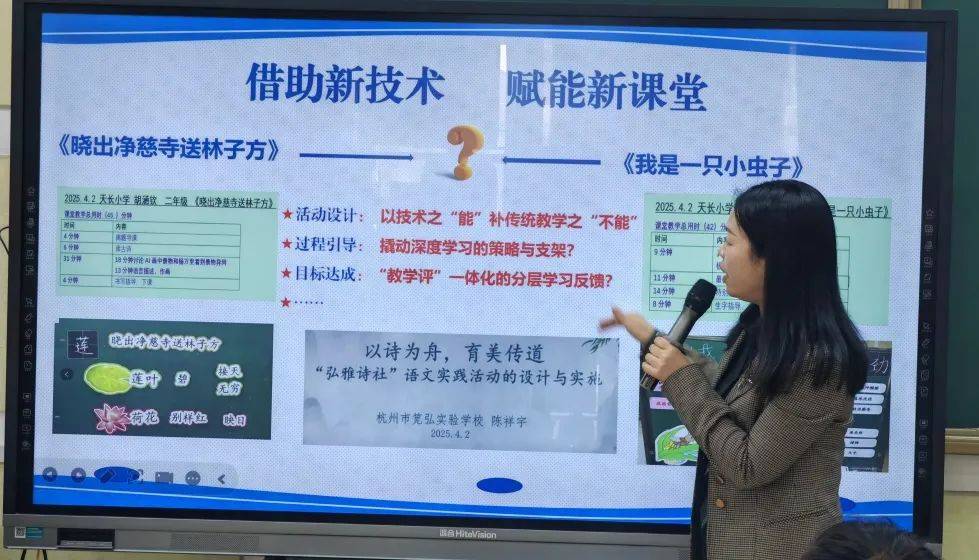

下午的活动由钟玲特级教师工作室的成员呈现两节二年级语文课,聚焦技术赋能下的语言表达与传统文化传承。

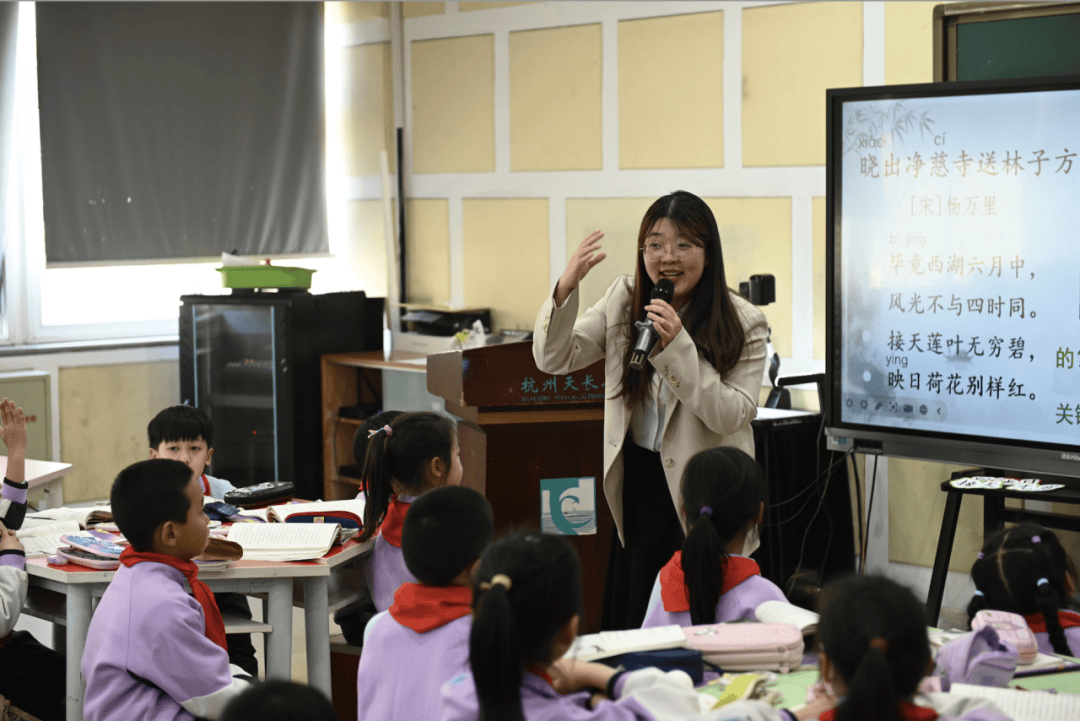

天长小学的胡涵钦老师执教二年级古诗《晓出净慈寺送林子方》。课堂依托AI绘图技术与“易点慧”智能设备,将学生的语言描述实时转化为“接天莲叶无穷碧”“映日荷花别样红”的诗意画面。通过三次AI图像生成的对比,学生从感知诗句意象逐步踏入意境的构建,在技术的支持下完成了对古诗美学的深度想象。

研学促成长

崇文实验学校的郑如萍老师带来了二年级阅读课《我是一只小虫子》。她以角色扮演和AI视频情境模拟为特色,让学生化身“小虫子”体验文本世界。AI生成的“小狗特快列车”影片生动还原了小虫子的视角,激发了学生的共情与创意表达。课堂将语言训练与生命教育自然融合,学生们踊跃参与,氛围热烈。

笕弘实验学校的陈祥宇老师作《以诗为舟,育美传道——“弘雅诗社”语文实践活动的设计与实施》专题报告,分享了自己创办“弘雅诗社”的实践经验。陈老师通过“AR对诗”“汉服诗会”等沉浸式活动,让学生穿越古今,吟诵经典,让传统文化以鲜活的形式融入语文教学,为校本课程开发提供了新思路。

浙江省特级教师钟玲对两节两节课进行了深度点评。她指出,胡涵钦老师的古诗课堂突破传统教学模式,AI技术有效地拓展了学生的想象空间,但仍需注意目标聚焦,建议增加识字写字环节的比重,并给予学生更多个性化表达的机会;对郑如萍老师的课堂,她赞赏其AI情境创设的巧思,同时提议优化技术互动的形式,例如采用多屏对比呈现学生在课本上的标记,将生成内容转化为全班共享的学习资源。

本次研讨活动通过王林慧、钟玲工作室的课例展示、专家评课与专题报告,系统呈现了统编教材应用与技术赋能的多元路径,为参加教研的老师们搭建了高质量的交流平台。未来,学校将继续深化“新教材·新技术·新课堂”实践探索,推动语文教学改革,助力学生核心素养全面提升,为教育高质量发展注入新活力。

编辑:星星

Copyright @ 2020 www.zgjyjdw.cn All Rights Reserved

《教育新闻报》官方网站:http://www.zgjyxwb.com

教育监督网 官方网站:http://www.zgjyjdw.cn

广播电视节目制作经营许可证:(京)字第15763号

工信部备案许可证编号:京ICP备15045263号-4

地址:北京石景山区新华社第二工作区